今年的Met Gala將由蘋果公司贊助,聯合主席陣容中Vogue主編Anna Wintour,蘋果公司首席設計官Jonathan Ive,歌壇小天后Taylor Swift和演員Idris Elba。值得一提的是,Anna在之前電視訪談中透露,今年她把自己的位置安排在蘋果公司總裁Tim Cook和Idris Elba旁邊。

左:美國版《Vogue》五月刊封面﹔右:“Manus×Machina”主題大片

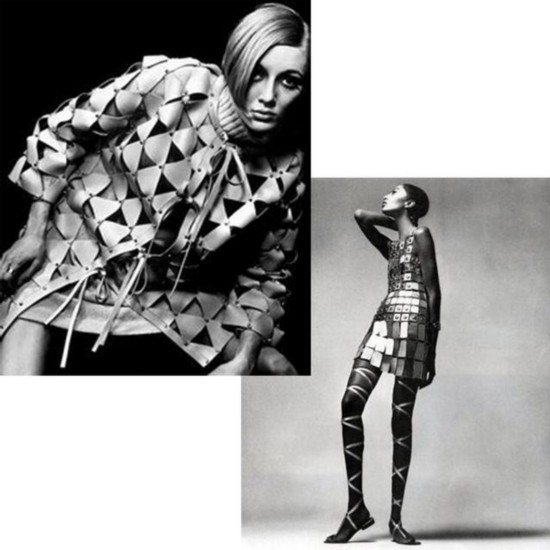

Taylor Swift已經應景的登上了美國版《Vogue》五月刊封面,她還將在Met Gala當日登台表演。至於當天的紅毯造型,她說將會打扮成一個“拿著劍的機器人”……美國版《Vogue》五月刊內頁大片中還有由Steven Meisel掌鏡,Grace Coddington造型的時裝大片。其官方網站也已經早早地開始為本屆Met Gala預熱,最近他們選出了與科幻電影中的角色相互影響,或者有著異曲同工之妙的時裝設計師作品,其中包括了我們熟悉的Nicolas Ghesqui?re和Paco Rabanne等!

左:電影《Metropolis》﹔右:Balenciaga 2007春夏系列

左:電影《Barbarella》中的Jane Fonda﹔右:Rodarte 2008秋冬系列

左:《星球大戰》中的Amidala女王﹔右:Jean Paul Gaultier 2006春夏系列

左:《機械姬》中Alicia Vikander﹔右:Alexander Wang 205秋冬系列

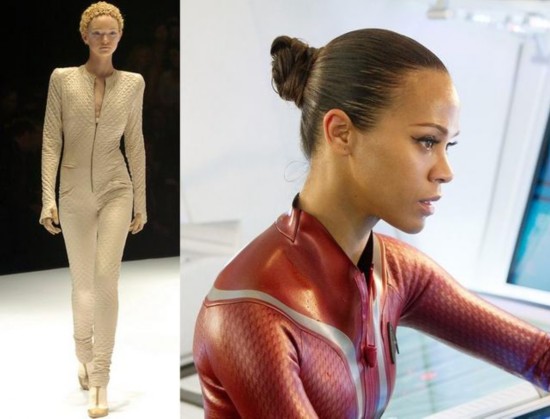

左:Maison Margiela 2015春夏系列﹔右:電影《The Bionic Woman》中的雌性機器人

左:Alexander McQueen 2004秋冬系列﹔右:《星際迷航》中的Uhura

左:《飢餓游戲》中的Katniss Everdeen﹔右:Hood By Air 2015春夏系列

左:Givenchy 2012秋冬系列﹔右:1999年的《駭客帝國》

左:《太空英雌芭芭麗娜》中的Jane Fonda﹔右:Paco Rabanne 2014秋冬系列

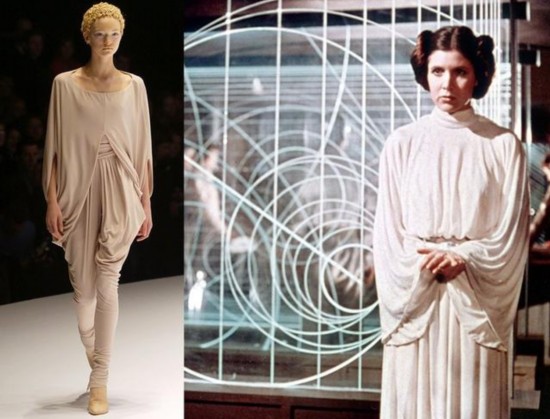

左:Alexander McQueen 2004秋冬系列﹔右:《星球大戰》中的Leia公主

左:1997年的《王牌大賤諜》﹔右:Alexander McQueen 2000春夏系列

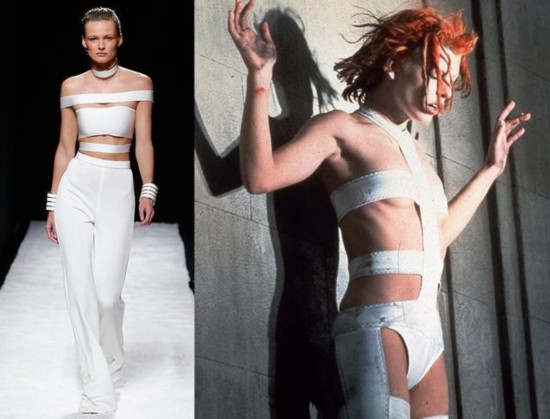

左:Balmain 2015春夏系列﹔右:《第五元素》中的Leeloo

左:1982年《銀翼殺手》中的Daryl Hannah﹔右:Saint Laurent 2013秋冬系列

左:Thierry Mugler 1995秋冬高定系列﹔右:電影《Tron》中的Cindy Morgan

左:《太空英雌芭芭麗娜》中的John Phillip Law﹔右:Givenchy 1997春夏高定系列

左:《銀翼殺手》中的Rachael﹔右:Gareth Pugh 2016秋冬系列

當然,從莉亞公主的性感比基尼,到風靡大街小巷的、印著“I am your father”的優衣庫“星戰”T恤,這部史上最成功的科幻系列電影促進塑造了影史神話,還影響了地球上每一個的著裝方式。隨著《星球大戰:原力覺醒》的上映,重新燃起的“星戰熱”是否還將對未來一年的時裝趨勢產生重要影響?答案是肯定的!

Preen by Thornton Bregazzi 2014秋冬系列

在《星球大戰》中,戲服設計師John Mollo為未來的銀河系人類創作出了毫無年代感,卻具有環保氣息的簡朴服裝。色彩朴素、材質筒單、輪廓寬鬆的服裝在最新一部的《原力覺醒》中亦得到了傳承。而在近幾年,材質貧乏、模糊性別特征的“無性別”時裝,正是近年最為盛行的趨勢之一。無論是紐約獨立設計師品牌Eckhaus Latta,還是Kanye West與Adidas聯合推出的服裝線“Yeezy”風格都與“星戰”中的未來服裝不謀而合。

左:Eckhaus Latta 2016秋冬系列﹔右:Yeezy 2016秋冬系列

如今,不少在業內舉足輕重的時裝設計師年輕時也都曾是“星戰”的粉絲。Nicolas Ghesqui?re就是一位知名的科幻迷,在他為Balenciaga創作的2007春夏系列中,那雙頗具未來感的金屬Legging很容易使人聯想到“星戰”中的機器人C-3PO。2011春夏,取材自Balenciaga檔案庫中的黑色遮陽帽也讓人想到了Darth Vader的黑色面具。而在Gareth Pugh和Rick Owens等人的設計中,也可以看到“星戰”中的服飾風格對他們的影響。

Nicolas Ghesquiere設計的Balenciaga成衣

1977年5月25日,“星戰”三部曲中的第一部《星球大戰:新希望》在美國上映。在影片中戲服設計師John Mollo參考了黑澤明的《七武士》等電影,為反派Darth Vader等人設計了具有日本民俗風格的黑色盔甲戰服。而正是在“星戰”上映后的幾年中,川久保玲、山本寬齋和三宅—生等曰本設計師用奇異的輪廓與剪裁手法,在巴黎掀起了時裝界的新思潮。在“星戰”的戲服中,你可以清晰地看出John Mollo對這些日本設計師作品的取材。“在1970年代,日本正達到經濟巔峰,因此John Mollo借用了日本服飾的輪廓,也許正是暗喻著一個龐大的、超現實的未來國家。”FIT時裝博物館策展人Valerie Steele在接受《名利場》雜志的採訪時說道。

Bobby Abley 2016春夏系列

近幾年,許多設計師並不滿足於從“星戰”服飾中汲取靈感,而是直接將電影中的圖像作為重要的設計元素。在2014秋冬,Rodarte就與迪士尼合作,將Luke Skywalker、Master Yoda和C-3PO與銀河系戰艦等元素印在了薄紗禮服枝裙上﹔來自倫敦的男裝品牌Bobby Abley則在2016春夏系列中將克隆人的面具和Chewbaka的頭像制作成了男模胸前的印花圖案﹔隨著《原力覺醒》的上映,迪士尼公司還與Agi &Sam、Christopher Raeburn和Nasir Mazhar等設計師品牌合作推出了限量聯名系列,在倫敦著名的Selfridges百貨進行售賣。

電影《2001太空漫游》劇照

既然一樣作為根據同名小說改編的電影,2015年上映的《火星救援》仍免不來被拿來與1968年上映的《2001太空漫游》進行比較。后者的片中戲服正是出自大名鼎鼎的服裝設計師Hardy Amies的特別定制。片中也同樣選擇了橙色作為主色系,並將大膽的金屬銀色作為片中其他服裝的配色,如果站在六十年代的僅有的科學技術而言,這系列的作品是對未來的一個展望性。

當然,1960年代是一個充滿創造力和突破解放的年代,人們對天空與科技未來無限憧憬。1968年,導演斯坦利·庫布裡克知道的電影《2001太空漫游》將觀眾帶入了具有科幻感的未來,鮮明的影響啟發了人們對未來人類生活的哲學思考,而劇中獨一無二的視覺意蘊,尤其是作為情趣載體的戲裝,更是呈現了非凡的視覺饕餮盛宴。這部電影的西服是由英國時裝設計師Hady Amies設計,並由倫敦服裝定制中心——薩維爾街的裁縫店手工制作完成的。Hady Amies自1952年起就開始為應該女王伊麗莎白二世設計日常便裝,受到皇室認証的辨識度與臻善品質讓他的設計深受歡迎。

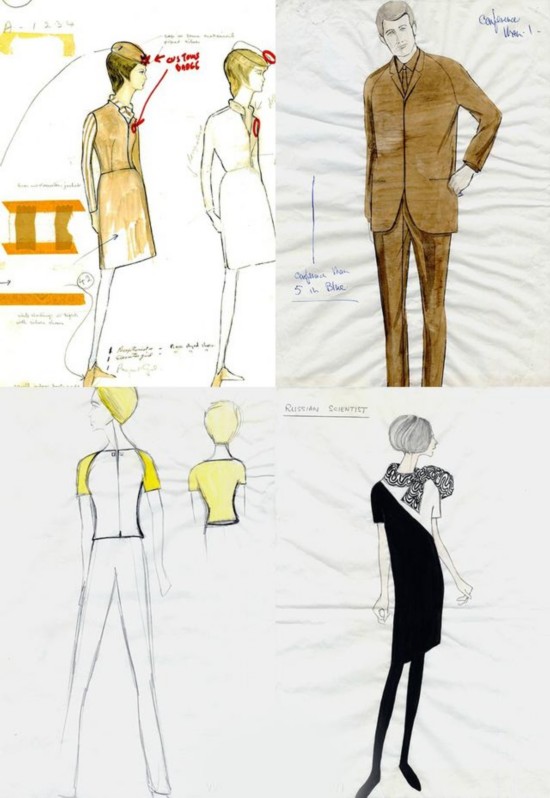

在籌拍電影《2001太空漫游》時,導演斯坦利·庫布裡克廣邀了一批服裝設計人才,請他們根據電影命題提交自己的創意作品。這批精英提交的設計中,有些借鑒了愛德華時代的裝飾藝術風格,有些另辟蹊徑、走的是前衛的表現形式,溢滿了超現實的未來主義風格。

在戲服設計師的終極人選浮出水面之前,斯坦利·庫布裡克接受了記者杰瑞米·伯恩斯坦的採訪,暢談了電影《2001太空漫游》中服飾設計所面臨的不小挑戰:“最棘手的是——我需要尋找一些設計,既能代表服裝潮流更替中的新觀念。面料科技的新發展,但又不能過於超前怪誕而容易分散觀眾的注意力,形成喧嘩印象。當然,衣服上不能繡有紐扣,我希望讓面料本身的肌理質感來深化內涵、突出風格。”

哈迪·埃米斯的設計手稿

《2001太空漫游》展現了嘆為觀止的視覺奇觀,在2小時19分的電影長度中,人物對白甚至不到40分鐘。Hardy Amies憑借良好的創意和敏銳的神經,很好的理解了導演的意圖,將導演腦海中的畫面翻譯成影響,烘托出導演語言,不僅對電影的美學創意起了支撐作用,更讓服裝變得生動多樣,賦予他們更深層的靈魂定義。Hardy Amies研讀劇本做足功課,因此能對人物特質有著客觀的判斷,比如為女性角色設計戲服時,他提出將空姐制服結構的細節進行修改和調整,用頗具流線型的時髦剪裁來表達摩登未來的宣言。

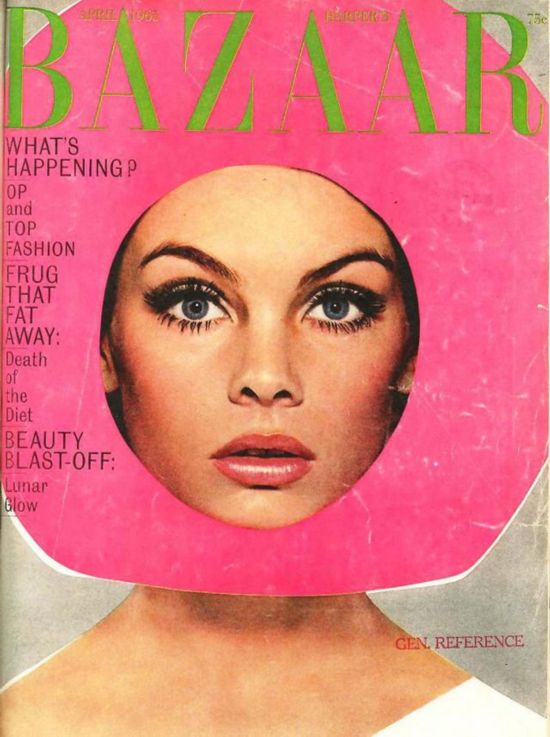

時尚攝影師Richard Avedon為Bazaar拍攝的封面

時尚攝影師Richard Avedon為Bazaar拍攝的內頁大片

時尚攝影師Richard Avedon為Bazaar拍攝的內頁大片

如果僅僅是電影的推波助瀾,未來主義時尚還不足以登堂入室,成為一個時代時尚流行的縮影,真正將它推向大眾的是服裝。其實,事情得從20世紀60年代說起,那時人類首次登月成功,讓世界在近10年的時間都對太空充滿著狂熱的向往,盡管當時的一些想法在我們今天看來確實有點荒誕但卻為敏銳的服裝設計師們提供了豐富的靈感來源。由太空、宇航主題的極簡主義設計風格應運而生,它被叫做“未來主義”,而60年代是未來時裝主義的最高峰時期。

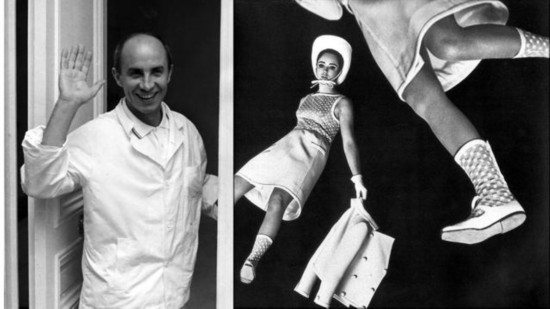

Andre Courreges——未來主義先驅

Andre Courreges本人早年曾學習工程學,后來擔任飛行員,因此對於技術美學有很深的愛好。出於對科學技術感的熱愛他設計的服裝經常採用白色,或是明快醒目的色彩,Courreges在1964年發表的“Moon Girl”系列與1965年的“Space Age”系列均,未來感濃重的銀白色為主調以及模仿太空裝的科技布料組成,白色的Go-Go短靴與迷你喇叭裙的對比組合,成為當初極簡主義設計風格的象征。

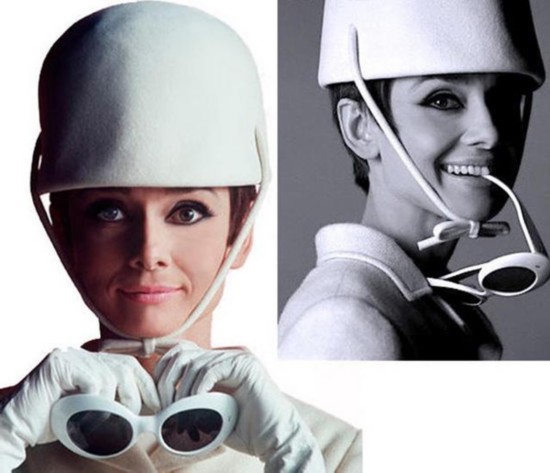

奧黛麗·赫本在電影《偷龍轉鳳》中身著Courreges系帶卡住下巴尖的鐘形帽×太空時代感太陽鏡

最經典的時裝系列主題為“月亮女孩”

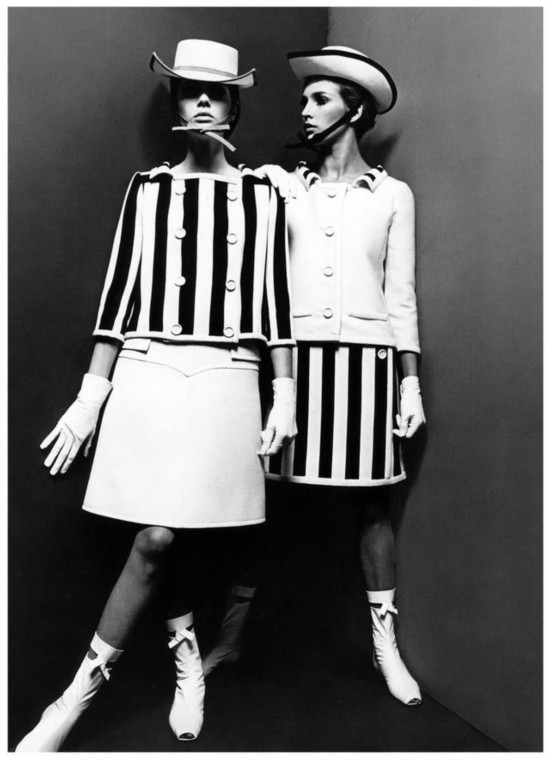

Andre Courreges具有明顯的未來主義美學傾向,所以,他與妻子在1965年合作的太空系列(Space Age)一經推出立即成為上世紀60年代的象征,據說他是當時第一個推出以太空為主題的時裝設計師。“迷你裙”是他設計中最重要的一個元素之一。 在上世紀60年代中期 “迷你裙”的超短裙剛剛成為時尚主流,同Mary Quant一樣,Courreges也宣稱是自己發明了迷你短裙。

Pierre Cardin的未來主義執念

同Andre Courreges一樣,我們中國時裝啟蒙老師的Pierre Cardin先生是也是60年代未來主義先驅之一。他沉迷於“Space Age”多年,幾何廓形是他永恆的語言,尤其是圓形,地球、太陽以及月亮在他眼裡是最純粹的永恆構造。盡管被老一輩設計師Chanel評價為“糟蹋身體線條”,但是他的設計仍受到世界范圍內的追捧,對后世具有重大影響。

Pierre Cardin的60年代作品

Pierre Cardin對未來主義等前衛設計非常執著,他不但把單一的童裝、男士西裝列入其“太空時代”系列帶入高級成衣的T台上,甚至在他的建筑設計、家具設計、汽車設計都能看到其先鋒主義的設計風格。比如,那座位於法國蔚藍海岸半山處的泡泡宮就是皮爾卡丹在建筑方面的重大造詣。

Bubble Palace

科技感的配件和幾何廓形的剪裁是60年代Pierre Cardin式摩登女郎的標配,這種不切實際的夸張和高科技實際上也是當年的大部分人對於未來時尚的某種理解。直到70年代中期他的設計依然帶有太空的前衛色彩。他甚至還想象在月球設立一個自己的品牌專賣店,但可惜后來他的店並沒有開到月球,而是隨著他推行的高檔設計平民價,出售其品牌代理權,造成山寨泛濫,檔次下降。具體現狀請移步到你家附近最大的百貨廣場看看,與那個年代的設計簡直天壤之別。

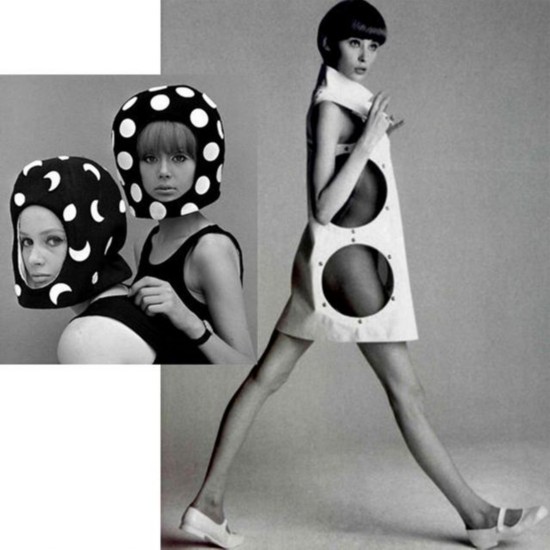

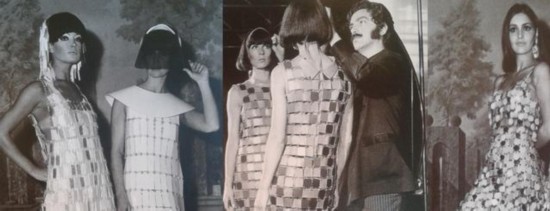

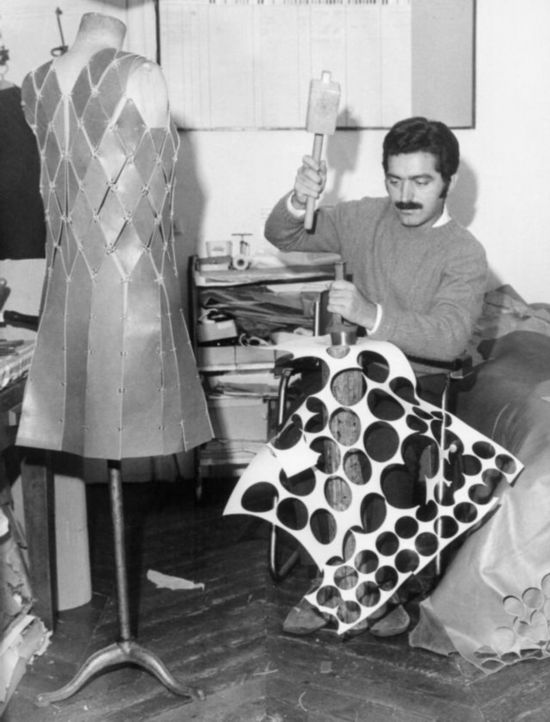

Paco Rabanne與太空英雌

1968年一部類似太空女版007的科幻片《太空英雌Barbarella》橫空出世並。這是一部風格華麗,造型夸張,服飾前衛,融合了幻想、情色、科幻、搞笑、冒險等種種元素,但劇情極其不靠譜的科幻Cult情色B級片。 盡管影片口碑不佳,但Jane Fonda主演的女主角身著性感、貼體、前衛的太空戰衣,把科幻視覺藝術的審美推向了60年代的最高峰。

科幻片《太空英雌Barbarella》

Jane Fonda的出場,她的服裝,還有她本人簡直就是在詮釋什麼叫超越時代的性感。在那個電影屏幕上都是充斥中男性救世主的年代,Barbarella也算把History改寫成Herstory的地球第一人了吧。不過在這裡要說的是電影裡這些性感的太空衣,即使在今天看來也是非常前衛的,你甚至能想象到Lady Gaga把它們穿上出現在演唱會的場景。

這部電影的服裝設計師是Paco Rabanne,他和上面的Andre Courreges、Pierre Cardin並稱為60年代的未來主義三巨頭。Paco Rabanne被香奈兒老奶奶諷刺為“鐵匠”,因為他喜歡用連接的金屬拼貼打造摩登派造型,這在老一派設計師看來這是不切實際的無用之舉。

1966年Paco Rabanne將自己的首個高定稱為“12件不能穿的禮服”,大面積的鐵片組成的“鎧甲”,看起來並不是很好穿。但這位牛逼哄哄的設計師卻宣稱“我不在乎別人能不能穿上我的衣服”。雖然不切實際,但Paco Rabanne對奇怪材料的應用(甚至還使用過紙和乙烯制品)也証明了高科技材料對服裝結構創新的影響力。他當年對創新材料的應用,以及他暗含烏托邦色彩的服裝設計對今天的設計師的影響依然存在。

電影《2001太空漫游》

當然,文章開頭提到的意識流電影《2001太空漫游》不同於上文提到的俗艷B級片《太空英雌Barbarella》,被稱為史上最晦澀最富哲學涵義無人能懂的科幻電影,雖然有點高估了人類在2001年的科技發展水平,但裡面的不少對於當今的科技預測居然還真的實現了。

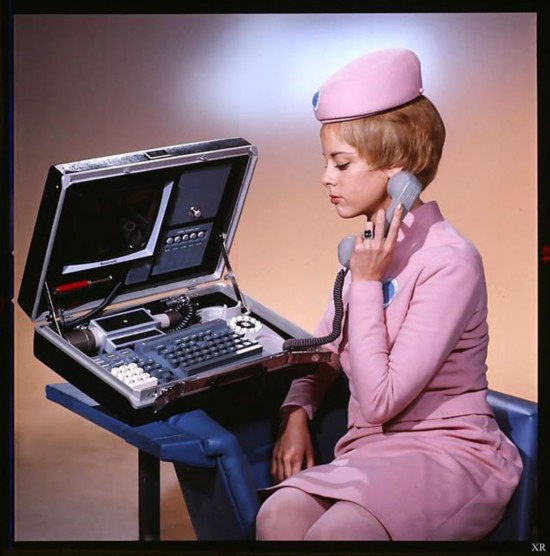

Emilio Pucci為布蘭尼夫設計的制服

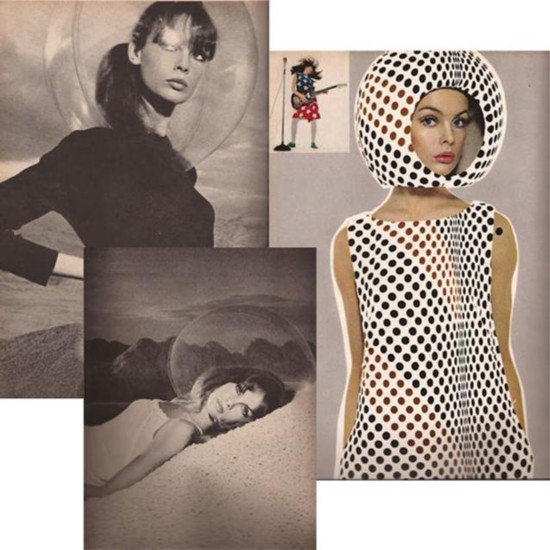

《2001太空漫游》中女太空人的造型相對同時期的其他太空人造型設計來說比較簡約,她們所戴的蛋形的帽子是防止在零重力的情況下頭發散出來設計的。片中女太空人全新的造型也為設計師Emilio Pucci提供了靈感來源,為布蘭尼夫航空公司空姐設計了相似風格的服裝。

基於實用的基礎出發,Emilio Pucci為布蘭尼夫航空公司空姐設計的制服並沒有太多華而不實的噱頭,最顯眼的太空元素便是空姐頭上戴的全透明塑料頭盔,類似於宇航員頭盔。這玩意兒叫做SpaceBubble,據說這是Emilio Pucci特別為了防止空姐的頭發被風吹亂,被雨淋到而設計的,供她們在停機坪上穿戴的。當時坐飛機的乘客一定會YY自己坐的不是飛機而是要星際旅行的飛船。

左:Hussein Chalayan 1999春夏﹔中:Alexander Mcqueen 2010春夏﹔右:Gareth Pugh 2012春夏

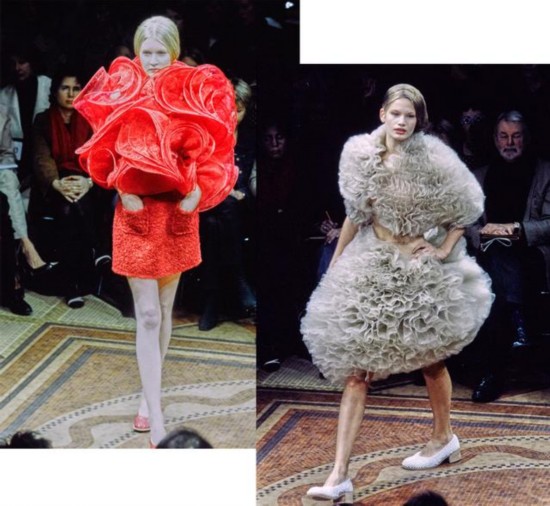

直至60年代末,隨著美蘇之間的太空競賽結束,以及歐美各種社會危機的出現,人們開始變得更加現實,“登月”計劃所衍生的未來主義設計思潮也慢慢退燒。盡管如此,未來主義風格卻沒有就此消失,在70年代的Glam Rock、80年代的Jean Paul Gaultier、90年代的Hussein Chalayan以及新世紀后的Alexander McQueen 、Gareth Pugh等設計師的設計中你依然能夠感受到那份來自未來的設計熱情。

Junya Watanabe 2000秋冬系列

也許很多人都在疑惑這種抽象夸張的服裝華而不實,到底有什麼意義。但作為概念化風格設計的一種——未來主義通過設立一個主題,並運用一些比較概念性的有如鱗甲覆片、布塊接駁以及斷截裂紋的手法穿插其中,或運用面料剪裁或科技手段創作出來的一些令人費解的作品。此時的服裝也不只是服裝,而是更偏向於藝術。目的並不是讓我等凡夫俗子可以馬上穿出去,而是讓你感受到人類對未來的想象能到達什麼樣的極限你的設計能為世界提供什麼樣的可能。

左:Christian Dior 2015春夏高定系列﹔右:ThreeAsFour 2016春夏系列

就是說這些概念性的衣服也許不會有太多人穿,但經過其啟示后的一次次再加工,卻也可以變成我們日常的裝束,這就是不同年代時裝進化的過程。所以撇開實用與否,假若時裝設計失去了對未來的想象與創新,我們的世界將多麼乏味和可悲。

左:Yves Saint Laurent 1969﹔右:Iris van Herpen 2013

就像Met Gala總監兼CEO Thomas P. Campbell表示的“過去,時尚與科技就密不可分,現在更是如此”。作為整場晚宴的贊助商,蘋果打算在其中帶來一個大型展覽,將會展示科技對於時裝設計的影響,將展出一百件通過科技手段制作的漂亮時裝。當然,2016年Met Gala將於5月2號正式拉開帷幕,各路明星大咖將以怎樣的造型詮釋演繹今年的主題,讓我們拭目以待!

從群捧到群嘲,歐陽娜娜到底做錯了什麼? 最近歐陽娜娜主演的《是!尚先生》播出,大家對於其演技進行了全方位的吐槽,紛紛表示這樣傻的女主真的是第一次看到。后來其母發微博指責網民霸凌,為什麼之前人人愛的歐陽娜娜會成為大家吐槽排斥的對象,她究竟做錯了什麼呢? 首先我們先來說說歐…【詳細】